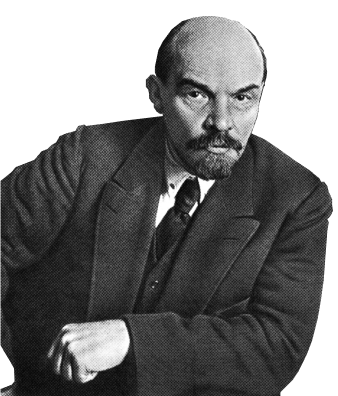

Lénine disait qu’il y a des décennies où rien ne se produit, et des semaines où des décennies se produisent. Les semaines qui viennent de s’écouler tombent certainement dans cette deuxième catégorie.

Depuis la sortie de l’édition précédente de ce journal, un formidable mouvement de masse a éclaté en Indonésie. Puis un autre a suivi au Népal, menant à des scènes similaires de foules en colère brûlant postes de police et parlements et chassant des ministres détestés de leurs villas somptueuses. Depuis, l’incendie s’est répandu, avec des soulèvements aux Philippines et au Timor oriental, et des manifestations de masse au Maroc, à Madagascar et au Pérou.

Ces révoltes de masse spontanées, se développant à un rythme incroyablement rapide et menées par la jeunesse sont devenues caractéristiques de notre époque. Avant l’Indonésie et le Népal, il y a eu la Serbie, le Sri Lanka, le Kenya, le Bangladesh, le Myanmar, le Soudan, le Chili, etc.

L’étincelle qui fait exploser ces mouvements varie : en Indonésie, des allocations faramineuses pour les députés; au Népal, une restriction des médias sociaux. Ils s’insurgent contre la corruption des politiciens et fonctionnaires et demandent plus de démocratie.

Tous ces mouvements ont un contenu de classe clair : les masses de travailleurs, de pauvres, et de jeunes chômeurs n’en peuvent plus de la misère et de l’exploitation alors qu’au sommet de la société les riches et les politiciens vivent dans l’opulence.

Certains pourraient penser que ces événements sont particuliers à ces pays pauvres, sans parallèle possible ni pertinence pour la situation en Amérique du Nord.

Mais si l’on regarde sous la surface, des événements semblables se préparent ici aussi. La crise historique qui frappe l’ensemble du système capitaliste s’exprime de différentes manières et à différents rythmes selon les pays. Mais au fond, les mêmes conditions qui ont produit ces explosions révolutionnaires en Asie existent aux États-Unis et au Canada.

Cela peut sembler étrange à dire quand on regarde la situation aux États-Unis. D’aucuns à gauche pensent même que l’élection de Trump signifie que les États-Unis s’enfoncent irrémédiablement dans le fascisme. Mais c’est une vision simpliste des choses. L’élection de Trump elle-même représentait une expression grotesquement déformée du même genre de colère de classe contre les élites qui a poussé les masses indonésiennes et népalaises à se soulever.

Des divisions de classe profondes traversent la société américaine et la colère contre les milliardaires bouillonne. C’est dans un vide politique à gauche – la gauche américaine s’étant stupidement attachée à l’establishment démocrate, le parti par excellence des milliardaires américains – que le populisme de droite de Trump a pu trouver écho.

Mais « l’homme orange » de la Maison-Blanche est assis sur un volcan de mécontentement. Le populisme de droite, qui promet la lune aux travailleurs tout en étant réellement au service des milliardaires, est fondamentalement instable. La popularité de Trump chez des millions de travailleurs américains reposait sur sa promesse d’un nouvel âge d’or, d’un retour des bons emplois, d’une baisse du coût de la vie, de la fin des aventures impérialistes couteuses – des promesses qu’il n’arrive pas à remplir et qu’il ne pourra pas remplir.

Cela est en train de causer des divisions dans le camp trumpiste. De plus, un nombre grandissant de ses supporters, dont des figures publiques comme Tucker Carlson et Candace Owens, commencent à le dénoncer pour son support indéfectible à Israël et pour son refus de dévoiler les noms des clients du proxénète pédophile Jeffrey Epstein, ce qui avait pourtant été l’une des promesses de Trump. Ces zélotes MAGA se trouvent confrontés à la réalité, qui est que l’État américain sert en dernière analyse la classe capitaliste américaine – une bande d’ultrariches sionistes sexuellement dépravés.

L’assassinat de l’influenceur de droite Charlie Kirk a temporairement posé une couche de plâtre sur les craques du camp MAGA en lui donnant un martyr autour duquel s’unir. Trump en a profité pour lancer un assaut contre tous ceux qui le critiquent ou qui critiquent Israël.

Mais il s’agit d’une tentative vouée à l’échec de détourner l’attention de ses propres échecs. La loi de la gravité des classes finira par s’imposer. La patience de millions de travailleurs lui ayant accordé leur soutien finira par s’épuiser. Lorsque la poussière retombera, tout le monde verra que le roi est nu.

La situation à Gaza aussi nourrit la radicalisation. L’État sioniste, de plus en plus désespéré, se comporte comme un chien enragé acculé au pied du mur. Il ne prend presque plus la peine de cacher ses intentions génocidaires et impérialistes. Il a lancé son offensive terrestre contre la bande de Gaza, pour essayer d’en achever le nettoyage ethnique.

Pendant ce temps, des millions de gens en Occident regardent le massacre avec horreur, sans que leurs gouvernements ne lèvent le petit doigt. L’enjeu de la libération de la Palestine agit comme un paratonnerre qui canalise la colère ambiante contre l’ensemble du statu quo capitaliste. Tout le monde peut voir que ce sont les mêmes partis qui adoptent l’austérité et qui soutiennent Israël, les mêmes milliardaires qui font parade de leurs richesses écœurantes et qui font l’apologie du génocide.

Et cette radicalisation commence à prendre une ampleur dangereuse pour la classe dirigeante capitaliste. En Italie, on a vu la première grève en soutien à la Palestine – un mouvement massif qui a fait trembler la classe dirigeante dans ses bottes. Des manifestations de masse similaires en réponse aux actions d’Israël ont été vues en Espagne, en Hollande, en Australie et en Belgique.

Les travailleurs du monde entier doivent s’inspirer des Italiens. Pour mettre fin au génocide, les travailleurs ont le pouvoir de jeter des boulons dans l’engrenage de la machine de guerre israélienne, que ce soit les travailleurs des usines d’armement ou les débardeurs et camionneurs qui ont le pouvoir de stopper la production et la livraison d’armes – ou l’ensemble de la classe ouvrière, qui a le pouvoir de renverser les gouvernements qui soutiennent Israël.

C’est certainement tout cela qui a forcé une série de pays occidentaux, dont le Canada, à reconnaître l’État palestinien – une tentative cynique de se laver les mains de leur complicité avec le génocide, afin de prévenir par le haut une radicalisation au bas de la société. L’Espagne a adopté un embargo sur les armes à destination d’Israël sous la même pression.

Au Canada et au Québec, le mouvement pour la Palestine est dans un creux. En surface, il peut sembler qu’il n’existe pas le même genre de conditions bouillonnantes qu’en Indonésie ou aux États-Unis, mais des signes avant-coureurs montrent que nous nous dirigeons dans la même direction.

Tout indique que le pays se dirige vers une crise économique sous l’effet des tarifs de Trump. Et aux prises avec une dette publique sans cesse grandissante, le gouvernement Carney a promis des coupes budgétaires profondes tout en augmentant drastiquement le budget militaire. Des dizaines de milliers d’emplois dans le secteur public sont menacés. Déjà accablés par le coût de la vie qui explose, la crise du logement et la ruine des services sociaux, le mécontentement des travailleurs ne pourra que grandir.

Nous voyons déjà des signes de radicalisation lorsque l’on regarde le front syndical. On voit une tendance à rejeter massivement les ententes de principe proposées par les directions syndicales, ce qui révèle le gouffre grandissant entre la direction des syndicats et leur base qui cherche à passer à l’action. C’est ce qu’on a vu avec la grève illégale des agents de bord en août, qui ont rejeté l’entente de principe proposée par leur direction syndicale. On l’a vu aussi chez les enseignants de l’Alberta. La grève déclenchée par les postiers en réponse à l’abandon par Carney de la livraison à domicile révèle la même combativité.

Si l’on veut voir l’avenir qui attend le Canada, on peut regarder vers la France. Là aussi, la profonde crise de la dette force le gouvernement Macron à essayer d’adopter l’austérité pour refiler la facture aux travailleurs. Mais, minoritaire, celui-ci est incapable d’obtenir suffisamment de votes pour appliquer son programme – aucun autre parti ne veut l’impopularité qui vient avec l’austérité.

Le résultat est que la France en est à son troisième gouvernement depuis l’été dernier. La patience des masses commence à atteindre ses limites. Deux grèves générales, sous le slogan « Bloquons tout », ont eu lieu ce mois-ci, et une autre est appelée pour le 2 octobre. Le mouvement menace de prendre lui aussi des proportions insurrectionnelles.

Considérant que le gouvernement Carney est minoritaire, il pourrait se trouver dans la même impasse, lorsque les autres partis refuseront d’appuyer son austérité.

Cela reflète l’impasse du système capitaliste en crise : la petite minorité capitaliste à la tête de la société tente de se sortir de la crise économique en en faisant porter le poids à la majorité travailleuse, mais elle peine à trouver des représentants politiques pour mettre en œuvre ce programme impopulaire.

Ainsi, le calme relatif qui règne ici ne va pas durer pour toujours. Les travailleurs ont énormément de patience. Ils vont mettre à l’essai différents partis et différentes tendances – après Carney, ce sera peut-être le populisme de droite de Poilievre.

Mais leur patience a des limites. Aucun des partis capitalistes n’a de solution à leurs problèmes, car les seules solutions se trouvent à l’extérieur du cadre du système capitaliste.

Un jour ou l’autre, les masses d’ici prendront le chemin de l’Indonésie et du Népal. Comme disait la révolutionnaire Rosa Luxemburg, avant la révolution, celle-ci semble impossible; après, il semble qu’elle était inévitable.

À nous de nous préparer pour qu’un parti soit présent et prêt à offrir la direction révolutionnaire nécessaire quand l’explosion se produira ici.