par Nicolas Dionne

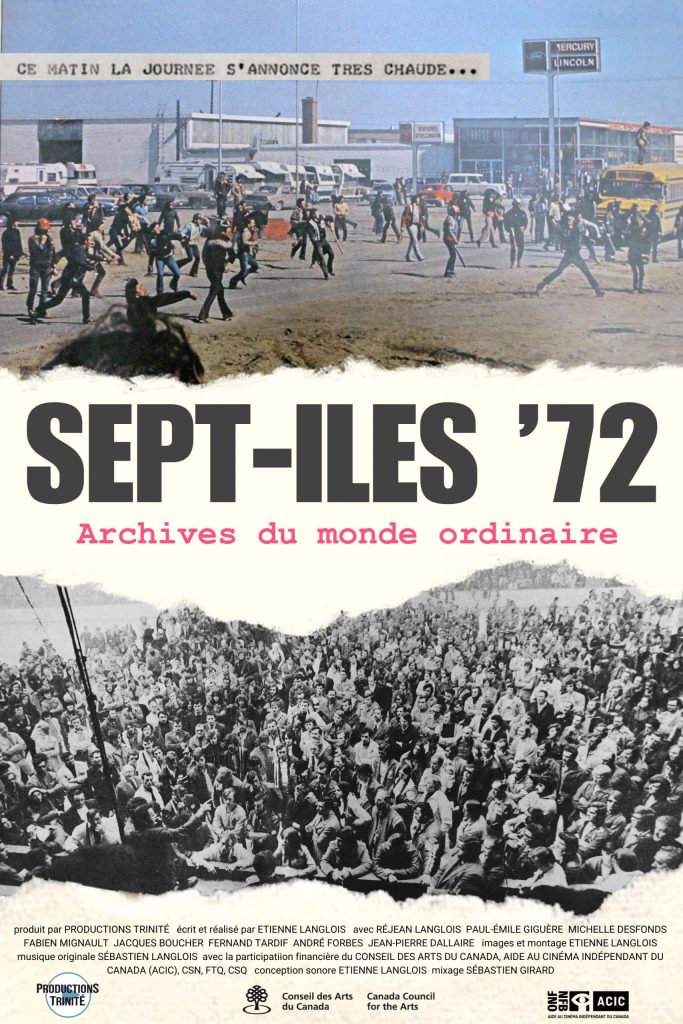

En mai, nous avons assisté à la projection du récent documentaire Sept-Îles ‘72 : Archives du monde ordinaire, réalisé par Étienne Langlois. L’œuvre revient sur un épisode essentiel de la lutte des classes au pays : l’occupation de la ville de Sept-Îles par les travailleurs en lutte, dans le contexte du Front commun de 1972.

Il n’y aura jamais assez d’œuvres culturelles pour préserver l’histoire révolutionnaire de la classe ouvrière. Par divers témoignages, ce film y contribue en illustrant la créativité et le courage des travailleurs unis dans l’élan d’une grève générale.

Un enseignant raconte comment il a piqueté seul devant une usine. Des images d’archives montrent les tranchées ingénieusement creusées par des travailleurs de la construction pour bloquer la circulation. Ces images, rappelant les barricades des communards à Paris en 1871, nous ont frappés par leur force et leur symbolique. Elles nous permettent d’affirmer que la classe ouvrière québécoise, elle aussi, a son histoire révolutionnaire.

Un témoignage marquant du film est celui de Jacques L. Boucher, militant syndical: « Quand la police s’est retirée des confrontations, il y a quelqu’un qui a dit “ça y est, c’est la révolution!”. On n’était pas prêts pour ça. On n’était pas préparés à prendre le pouvoir. C’était nouveau. »

Cette citation révèle à elle seule la grande leçon à tirer du Front commun de 1972 : la bourgeoisie québécoise fut un instant impuissante face au pouvoir des travailleurs. Or, l’occasion n’a pas été saisie pour la renverser. Les forces anti émeutes eurent le temps de préparer leur contre-offensive, arrêtant une centaine de manifestants en une journée. Après plusieurs jours de lutte, l’occupation fut finalement écrasée.

Malgré cette défaite, l’audace révolutionnaire des travailleurs de Sept-Îles constitue un héritage précieux pour le mouvement ouvrier. C’est cette mémoire qui dérange la bourgeoisie québécoise. Aujourd’hui encore, elle refuse de parler de révolution, réduisant Sept-Îles à une simple crise sociale.

Un seul fait historique suffit à le montrer : lors de l’occupation, un individu animé d’une haine antisyndicale a foncé avec son véhicule dans une foule de manifestants, tuant un jeune travailleur et en blessant une trentaine d’autres. Comment les journaux bourgeois ont-ils présenté cet acte terroriste? Comme un malheureux « accident ».

Le mensonge est toujours une arme de prédilection de la classe dirigeante. Le frère de la victime a d’ailleurs pris la parole lors de la projection pour remercier le réalisateur d’avoir contribué à rétablir les faits.

Pour Étienne Langlois, cette riche histoire révolutionnaire est avant tout personnelle. En interviewant ses proches ayant participé à l’occupation de Sept-Îles, dont son père, le film donne la parole au « monde ordinaire ».

C’est là, sans doute, sa plus grande qualité artistique. À travers les anecdotes et souvenirs des travailleurs ayant vécu les événements, c’est la voix des exploités — ceux qui se sont battus pour transformer la société — qui ressort avec force et authenticité. À nous d’élever celle-ci à son plus haut sommet en accomplissant la révolution socialiste de notre vivant.

Quiconque souhaitant saisir la vivacité du plus grand moment révolutionnaire de l’histoire du Québec doit regarder Sept-Îles ’72 : Archives du monde ordinaire.

Entrevue avec le réalisateur Étienne Langlois

par François-Xavier Lavallée et Kelly-Anne Émond

Parmi tous les foyers de lutte du Front commun de 1972, pourquoi se pencher sur Sept-Îles en particulier?

D’un point de vue historique et personnel. Sept-Îles, c’est là où les occupations, les manifestations et les débrayages ont été les plus importants [proportionnellement à la population]. Moi, je viens de là, j’ai grandi là. Non seulement ça, mais mes parents viennent du milieu ouvrier. Rapidement, ils se sont mobilisés grâce aux actions syndicales. Quand je suis né, ça faisait longtemps que les événements étaient passés, mais ça restait ambiant chez nous. Avec les amis et la famille qui venaient à la maison, on en parlait toujours. Et comme j’ai tout le temps voulu que le cinéma se lie à mon engagement social et politique, en redécouvrant cette histoire-là avec mon père en 2010, je me suis dit qu’il fallait faire un film là-dessus.

Et comment expliquez-vous que cet épisode de l’histoire du Québec, la plus grande grève qu’on ait connue dans la province, ne fasse l’objet que de brefs encadrés dans les manuels d’histoire?

Je pense qu’il y a un filtre au niveau du Ministère de l’Éducation. Sous couvert qu’on n’ait pas le temps de traiter de ces enjeux-là – des « phénomènes locaux », comme on dit –, on se concentre sur les grands politiciens et leurs grandes lois. Le cas de Sept-Îles n’a pas fait les manuels, probablement parce qu’il y avait une graine de révolution là-dedans… Maintenant, je connais bien des enseignants qui en ont parlé après. Des profs qui prenaient le livre officiel en rentrant dans le cours, qui le crissaient aux vidanges et qui disaient : « Moi, je vais vous enseigner l’histoire. » (Rires.)

En sortant du film, on comprend en effet qu’une bonne partie de la mémoire que vous transmettez à l’écran a d’abord été entretenue par la base ouvrière. On le voit avec Paulo, l’archiviste amateur qui guide en quelque sorte le récit, véritable mine d’or de documents. En quoi consiste le travail de recherche du film?

J’ai eu une porte privilégiée, c’est sûr. La plupart des intervenants qu’on voit dans le film, j’ai grandi avec eux. Paulo me disait : « Ben oui, mon ti-gars, viens-t’en chez nous! Ma boîte est là, pose toutes tes questions. Veux-tu une bière? Ou deux? Ou trois? » (Rires.) L’âge est aussi un facteur très important. Ces gens-là ont soixante-quinze ans et plus : ils ne peuvent pas se souvenir de tout. La mémoire s’efface, même chez les militants – d’où l’importance de documenter. Donc les archives personnelles étaient à portée de main, mais il fallait les compléter. Et il faut dire que les archives journalistiques, elles, ne sont pas gratuites. Radio-Canada, c’est la société d’État qui est censée nous appartenir, mais on parle de 25$ la seconde. Ç’a été une frustration.

Vous avez choisi de ne faire appel qu’à des témoins et des acteurs de l’occupation. Pourquoi?

Mon film n’explique pas : il raconte. Je n’avais pas envie d’une méta-analyse produite par un « spécialiste » du mouvement syndical. Mon but n’est pas de porter un jugement sur ce que ces gens-là ont fait; je voulais simplement que les gens de la base parlent. C’est un point d’honneur. « Nous, le monde ordinaire », c’était le slogan du Front commun en 1972, et je l’ai inclus volontairement dans le titre. C’est un choix éditorial dont je suis très fier. Ça signifie que c’est le monde ordinaire qui s’exprime là-dedans.

Et comment le monde ordinaire accueille le film, d’ailleurs?

La réception est fantastique. Le goût de la combativité devant la répression et l’injustice, c’est vraiment ce qui ressort. J’ai projeté le film lors de rencontres syndicales, et les membres veulent le revoir pour s’en inspirer, voir comment mobiliser davantage. Des manifestes comme Ne comptons que sur nos propres moyens ou L’État, rouage de notre exploitation, ça montre qu’il y avait un véritable travail de mobilisation et d’information à l’époque. Ça donne envie de s’y remettre. Le film leur donne cet élan-là, je crois.

On en vient au contenu politique du film, qui pose la question de l’héritage de 1972 dans le mouvement syndical actuel, notamment en se terminant sur la grève générale de l’an dernier. Qu’est-ce que le film essaie de dire sur le long cours de la lutte des classes au Québec?

On parle de gens qui soignent notre monde, qui élèvent nos enfants. Enlève-les, et qu’est-ce que t’as comme base? Depuis que le capitalisme est né, on ne donne pas à ces gens-là, la colonne vertébrale de la société, les moyens de vivre décemment et d’être heureux. On l’a vu récemment avec Amazon ou la grève dans les CPE, c’était la même poutine. De 1972 à 2025, le parallèle est encore là. Toujours les mêmes stratégies – diviser pour mieux régner. « Vous prenez en otage la société! » La chanson du générique, c’est aussi une réponse à ça : « Peut-être que le monde est petit, mais on est plus nombreux. Si on se tenait unis, on serait fabuleux. »