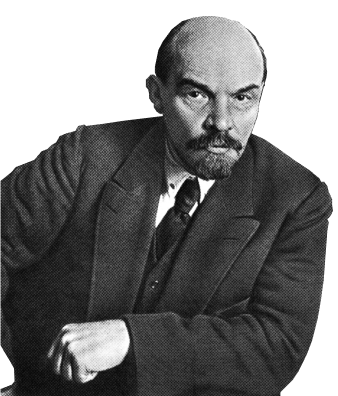

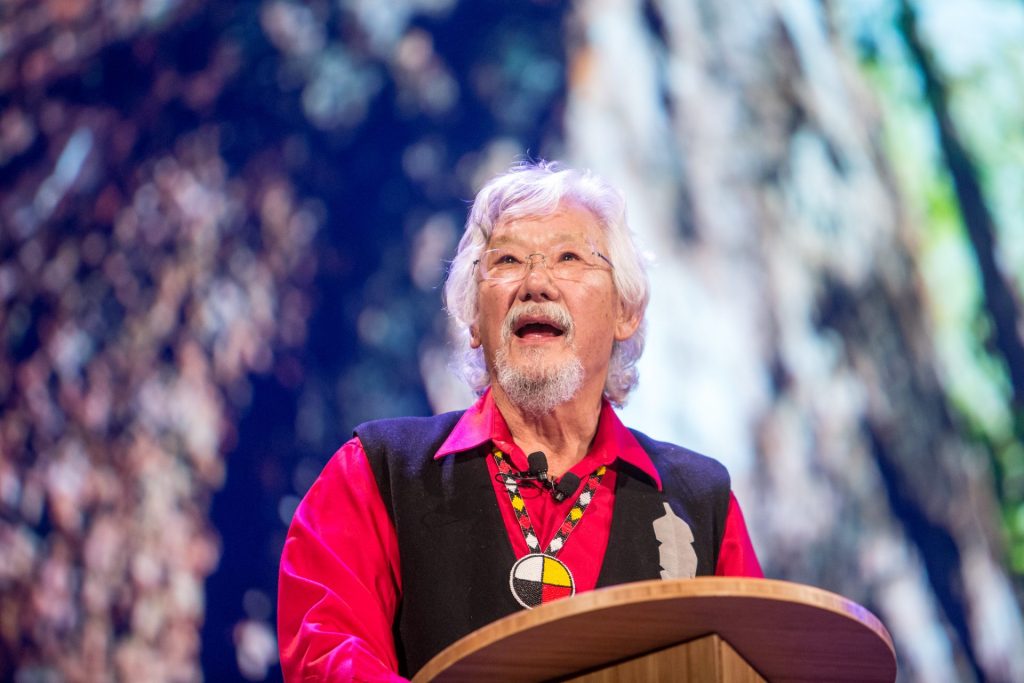

Dans une entrevue récente, David Suzuki, figure de proue du mouvement écologiste, a fait quelques commentaires qui résument bien les problèmes de l’écologisme libéral.

Suzuki déclare que « Mark Carney est le premier ministre le mieux informé sur le changement climatique que nous ayons eu ». Il poursuit : « J’ai parlé à Carney lorsqu’il dirigeait la Banque d’Angleterre et il est très clair qu’il comprend la menace que représente le changement climatique et la nécessité d’agir immédiatement. »

Voilà des propos bien étranges considérant qu’il parle ici de quelqu’un dont le premier geste en tant que premier ministre a été de mettre fin à la taxe sur le carbone et le premier projet de loi a visé à permettre au gouvernement d’ignorer la réglementation en matière d’environnement.

Interrogé sur l’abandon de la taxe carbone par Carney, Suzuki a répondu : « Eh bien, il n’avait pas le choix. »

De même, Suzuki affirme que « nous avons tous célébré l’arrivée de Justin Trudeau après celle de Stephen Harper. Trudeau s’est rendu à Paris et a signé l’accord visant à limiter la hausse des températures mondiales, mais il a acheté un oléoduc deux ans et demi plus tard ».

Si on comprend bien, Suzuki soutient les libéraux alors qu’il est parfaitement conscient qu’ils trahissent la cause de l’environnement. Comment justifie-t-il cette position contradictoire?

Le problème est-il le capitalisme ou l’humanité?

Comme Suzuki ne peut pas voir au-delà du capitalisme, il est inévitablement forcé d’accepter que le capitalisme impose certaines réalités à la politique. C’est pourquoi il finit par rejeter complètement la politique en déclarant : « Le problème, c’est que tout tourne autour de la politique, et la politique est tellement déconnectée du monde réel. »

S’il critique le capitalisme, il limite ses critiques au « capitalisme sauvage » et au « néolibéralisme », comme s’il rêvait – comme tout politicien libéral – d’une forme de capitalisme dont les aspérités auraient été poncées pour le rendre plus acceptable.

Le seul problème est que ce type de capitalisme régulé n’est plus réellement envisageable. Le système est entré en crise et la bourgeoisie se débarrasse de tout ce qui l’empêche de faire du profit.

Suzuki le comprend d’une certaine manière, c’est pourquoi il dit que Carney n’avait pas le choix d’abandonner la taxe carbone.

Mais comme Suzuki accepte la logique du système capitaliste, il finit donc par expliquer que le problème, c’est… les humains! Il dit que « se concentrer sur la politique, l’économie et le droit est voué à l’échec parce que tout ça est basé sur l’humain ».

Suzuki ne voit donc pas l’échec du système capitaliste, mais l’échec de l’humanité!

Optimisme révolutionnaire contre morosité libérale

Tout cela conduit Suzuki à des conclusions extrêmement pessimistes, affirmant qu’« il est trop tard ». En ce qui concerne la destruction par Trump des mesures de protection de l’environnement, il fait une déclaration déprimante : « Il n’y a rien que nous puissions faire à ce sujet, sauf peut-être des changements progressifs. »

Si Suzuki reconnaît que « nous avons besoin d’une révolution », ce n’est qu’une pensée passagère qu’il balaie d’un revers de main en disant qu’il n’est pas sûr que nous puissions avoir une « révolution pacifique ».

N’ayant plus d’autres solutions, Suzuki renonce à lutter contre le changement climatique et préconise plutôt de « se replier sur soi ». Il plaide pour que les communautés locales se rassemblent et se préparent à la catastrophe climatique.

Mais il n’y a aucune raison pour que nous adoptions la perspective morose de Suzuki. Le fait que les politiciens libéraux trahissent la cause de l’environnement n’est pas dû à une tare innée de l’humanité, mais à l’échec du système capitaliste.

La crise du capitalisme s’accompagne de la montée d’une autre force, bien plus nombreuse et combative qu’une petite couche de libéraux déprimés. La classe ouvrière est broyée par l’engrenage de l’exploitation capitaliste et se radicalise à des niveaux jamais atteints depuis les années 1960 ou 1930. Cette force se lève et cherche un moyen de sortir de ce cauchemar. Cela nous donne un immense espoir dans l’avenir de l’humanité et dans notre capacité à résoudre la crise climatique.

Pour les communistes, la crise du capitalisme ne se traduit pas par des « changements progressifs » et des sociétés locales d’entraide se préparant pour un cauchemar dystopique. Nous brandissons avec audace et optimisme la bannière du communisme.