Ce texte introduit l’édition du Manifeste du Parti communiste publiée par notre maison d’édition soeur anglophone Camilo Cahis Publishing House. Vous pouvez vous procurer l’édition en français ici.

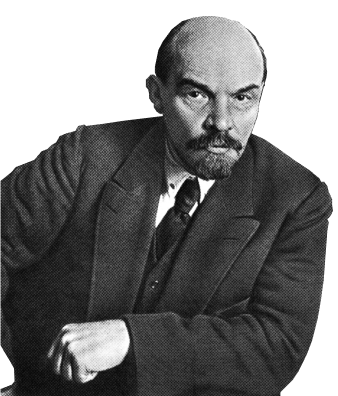

Écrit en 1848 par Karl Marx et Friedrich Engels, le Manifeste du Parti communiste constitue le texte fondateur du marxisme, ou pour lui donner son nom originel : le socialisme scientifique.

Le Manifeste jeta les bases d’une toute nouvelle conception du monde qui révolutionna la pensée humaine. À l’encontre de l’Histoire bourgeoise qui est centrée sur les grands hommes, comme les monarques et les généraux, Marx et Engels redonnèrent aux gens du commun la place qui leur revient de droit dans l’histoire. Le Manifeste explique que ce sont ces femmes et ces hommes bien normaux, qui travaillent de peine et de misère tous les jours de leur existence, qui constituent les vrais agents du changement historique.

Et c’est pourquoi le Manifeste, bien plus qu’un ouvrage de philosophie et d’histoire, est avant tout un guide pour l’action. Les idées qu’il renferme inspirèrent de nombreuses générations de révolutionnaires à se lancer dans le combat contre le système capitaliste et les horreurs qu’il engendre.

Le contenu du Manifeste n’est pas que d’un intérêt historique. Cet ouvrage incroyablement moderne peut encore nous aider à comprendre et à changer notre monde aujourd’hui.

L’actualité du Manifeste

Près de 180 ans nous séparent de la rédaction du Manifeste. Et pourtant, cet ouvrage se révèle d’une actualité déconcertante.

À l’époque de Marx et Engels, le capitalisme vivait encore ses années de jeunesse. La production à petite échelle occupait la majeure partie du marché. La classe ouvrière, ou le prolétariat – qui doit vendre sa force de travail contre un salaire pour survivre – était encore une classe numériquement petite.

Et pourtant, Marx et Engels avaient saisi cette tendance fondamentale du Capital à s’accumuler sans cesse, et à se concentrer dans des mains toujours plus réduites en nombre. Ce sera plus tard dans son Capital que Marx exprimera plus clairement cette tendance du libre-marché à engendrer son contraire : la domination des monopoles.

Une étude réalisée en 2023 par Kwon, Ma et Zimmerman a révélé que le 1% des plus grandes entreprises américaines possède aujourd’hui 97% de tous les actifs des entreprises du pays, contre 70% au début des années 1930, ce qui confirme de manière éclatante les prédictions de Marx.

Mais ce n’est pas tout. Marx et Engels avaient prédit que dans la marche effrénée du capital à dévorer tout sur son passage, il ruinerait les classes intermédiaires entre le grand capital et les travailleurs – celles qui constituent les petits propriétaires, petits artisans et petits paysans –, les déposséderait et les transformerait en travailleurs forcés de vendre leur force de travail aux capitalistes. L’histoire leur a donné raison : les travailleurs salariés forment à l’heure actuelle la vaste majorité de la population mondiale, ce qui était loin d’être le cas au milieu du XIXe siècle.

Marx et Engels avaient aussi prédit la tendance du capital à la mondialisation. À l’heure actuelle, les économies nationales sont plus interconnectées que jamais. En 2025, on ne trouve pas l’ombre d’une parcelle de terre laissée intouchée par le marché capitaliste.

Le génie de Marx et Engels, qui nous apparaît dans son essence distillée dans le Manifeste, est d’avoir pu prévoir des décennies à l’avance la marche du capitalisme. C’est pourquoi le Manifeste n’est pas seulement un ouvrage encore d’actualité, mais il décrit même mieux la situation actuelle qu’il ne le fit à l’époque de sa rédaction.

Le socialisme scientifique

Ces tendances du capitalisme que Marx et Engels décrivaient n’existaient encore à leur époque que de manière partielle, incomplète, embryonnaire. Ils furent pourtant à même de percer le voile des apparences pour saisir les mécanismes essentiels du capitalisme, et ainsi entrevoir dans quelles directions ils devaient évoluer. Comment y parvinrent-ils?

Il convient de noter que Marx et Engels n’étaient pas les premiers communistes et socialistes dans l’histoire. Nombreux furent ceux qui les précédèrent et les inspirèrent, notamment ceux que l’on nomme les socialistes utopiques. Ils représentaient les balbutiements confus de la révolte contre le nouvel ordre capitaliste qui était en train de s’établir en lieu et place de l’Ancien régime féodal décrépit.

À l’immaturité historique du prolétariat naissant de l’époque correspondait l’immaturité théorique des socialistes utopiques. Ceux-ci n’avaient pas une compréhension scientifique du fonctionnement du capitalisme, ni de comment le remplacer par la nouvelle société socialiste. Leur société idéale était justement cela, un idéal, une utopie, un rêve imaginé de toute pièce dans leur tête.

L’apport central de Marx et Engels au socialisme fut de l’élever à l’état de science. Ils y parvinrent grâce à l’étude de l’histoire et des sociétés de classes, en recourant à une méthode scientifique bien précise, que l’on nomme le matérialisme dialectique. Cette nouvelle méthode, ils la développèrent eux-mêmes, mais ils ne le firent pas à partir de rien. Ils puisèrent dans les produits les plus avancés de la pensée de leur temps.

Marx et Engels furent entre autres des élèves du grand philosophe allemand Hegel. De lui ils tirèrent la philosophie dialectique, qui conçoit que toute chose dans l’univers est constamment en changement et en transformation, et que « tout ce qui vit mérite de périr ».

La méthode dialectique explique que le changement et le mouvement implique des contradictions, des luttes de forces, et que les choses n’évoluent pas de manière purement linéaire et graduelle – les changements lents et cumulatifs sont ponctués par des sauts qualitatifs soudains et explosifs.

Munis de cette méthode, Marx et Engels expliquèrent que le capitalisme n’était pas simplement une aberration maléfique de l’humanité – comme les utopistes tendaient à l’affirmer – mais une étape nécessaire dans le processus de développement historique.

En outre, ils montrèrent comment le capitalisme était assailli de contradictions qui, à terme, conduiraient à sa dissolution et à son remplacement par une forme supérieure d’organisation sociale et économique, à savoir le communisme – une société véritablement démocratique, sans classes sociales ni exploitation.

Le matérialisme historique

La base scientifique de leur socialisme ne se trouvait pas seulement dans la dialectique, mais aussi dans le matérialisme.

Pendant toute l’histoire moderne de l’Europe, le matérialisme philosophique constitua l’arsenal idéologique premier de la lutte contre l’obscurantisme, la superstition et le mysticisme – autant de produits du féodalisme et de l’Église dans les consciences.

Le matérialisme marxiste conçoit qu’il n’y a qu’un seul monde : le monde matériel. Dans les sciences naturelles, il est admis que les phénomènes obéissent à des lois définies et intelligibles. Ces lois émergent du comportement même de la matière, et des multiples formes qu’elle revêt en s’organisant. La découverte de ces lois dans des domaines tels que la biologie, la chimie et la physique a enrichi notre compréhension du monde et nous a permis de le maîtriser.

Mais ces lois ne s’arrêtent pas à la nature. La société et l’histoire humaines sont elles aussi organisées suivant certaines lois. C’est la découverte de celles-ci que les deux pères du marxisme ont entreprise.

En étendant le matérialisme philosophique et la méthode dialectique de penser à l’histoire humaine, ils développèrent le matérialisme historique – la conception matérialiste de l’histoire.

Marx et Engels affirmèrent que tout l’édifice de la société – ses institutions, sa culture, sa philosophie et sa religion dominantes, etc. – repose en dernière analyse sur le socle ferme d’un certain mode de production, fut-ce le communisme primitif, l’esclavagisme, le féodalisme ou le capitalisme.

Marx écrivait : « Le mode de production de la vie matérielle conditionne le processus de vie sociale, politique et intellectuelle en général. Ce n’est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence; c’est inversement leur existence sociale qui détermine leur conscience. »

Les humains sont un produit de leur environnement, mais ils n’en sont pas un reflet passif. Ils agissent en retour sur lui. La force motrice de l’histoire réside dans la capacité de l’être humain à transformer son environnement, c’est-à-dire à développer les forces productives – l’industrie, l’agriculture, la science, la technologie.

En transformant son environnement, l’être humain se transforme lui-même et transforme toute la société.

Chaque forme de société est transitoire. Elle émerge en supplantant la précédente, et se développe aussi longtemps qu’elle réussit à développer les forces productives – c’est-à-dire à accroître le pouvoir des humains sur les forces de la nature.

Lorsqu’elle a épuisé son potentiel historique, cette forme de société entre en crise, et crée les conditions pour son renversement révolutionnaire et son dépassement par un autre système socio-économique plus apte à faire progresser l’humanité.

Avec cette idée, développée de manière claire et limpide dans le Manifeste, Marx et Engels venaient d’ancrer le socialisme dans une base scientifique robuste.

La lutte des classes

Il nous faut cependant ajouter que les transformations dans l’histoire ne s’accomplissent jamais par elles-mêmes. Elles sont l’œuvre des êtres humains. « L’histoire ne fait rien », écrivait Marx dans La Sainte-Famille, « elle “ne possède pas de richesse énorme”, elle “ne livre pas de combats”. C’est au contraire l’homme, l’homme réel et vivant qui fait tout cela, possède tout cela et livre tous ces combats ».

Le combat central dans toute société, montrèrent Marx et Engels, est celui de la lutte des classes, une lutte parfois ouverte parfois larvée, entre les classes laborieuses exploitées et les classes exploiteuses dominantes, pour le partage des produits du travail.

Dans la société capitaliste moderne, les patrons ne paient les travailleurs qu’une infime partie de la valeur qu’ils produisent. Le reste constitue leur profit qui accroît leur capital. Les capitalistes luttent pour exploiter davantage les travailleurs, et ceux-ci luttent pour récupérer davantage de cette valeur volée.

Le capitalisme a créé les industries qui permettraient de libérer l’être humain du dur labeur. Mais le développement des forces productives est entravé par leur appropriation privée par les milliardaires parasites.

Une des manifestations premières de cette entrave aux forces productives est le phénomène des crises de surproduction. Étant donné que les travailleurs ne sont payés qu’une fraction de la valeur qu’ils produisent, ils ne peuvent racheter la totalité des marchandises produites.

Cette surproduction entraîne des crises cycliques environ à chaque décennie. Pour une première fois dans l’histoire, un système socio-économique entre en crise parce qu’il génère trop de richesses.

Aujourd’hui, cette contradiction fondamentale du capitalisme a atteint des niveaux inégalés depuis la Grande Dépression des années 1930.

Les marchés sont saturés et les taux de croissance sont faibles depuis des années. Les capitalistes préfèrent spéculer plutôt que d’investir dans la production réelle, ce qui en retour accentue la crise de la productivité.

Pendant ce temps, les travailleurs sont malmenés par la crise du logement, la crise du coût de la vie et le sous-financement des services sociaux. Partout, le capitalisme en crise engendre la famine, la guerre et exploite plus grandement l’environnement au nom du profit.

Le socialisme n’est donc plus seulement une bonne idée comme chez les utopistes. Les avancées technologiques du capitalisme lui ont fourni une base matérielle. Et en même temps, le socialisme est devenu une nécessité vitale pour la survie de notre espèce.

La rédaction du Manifeste

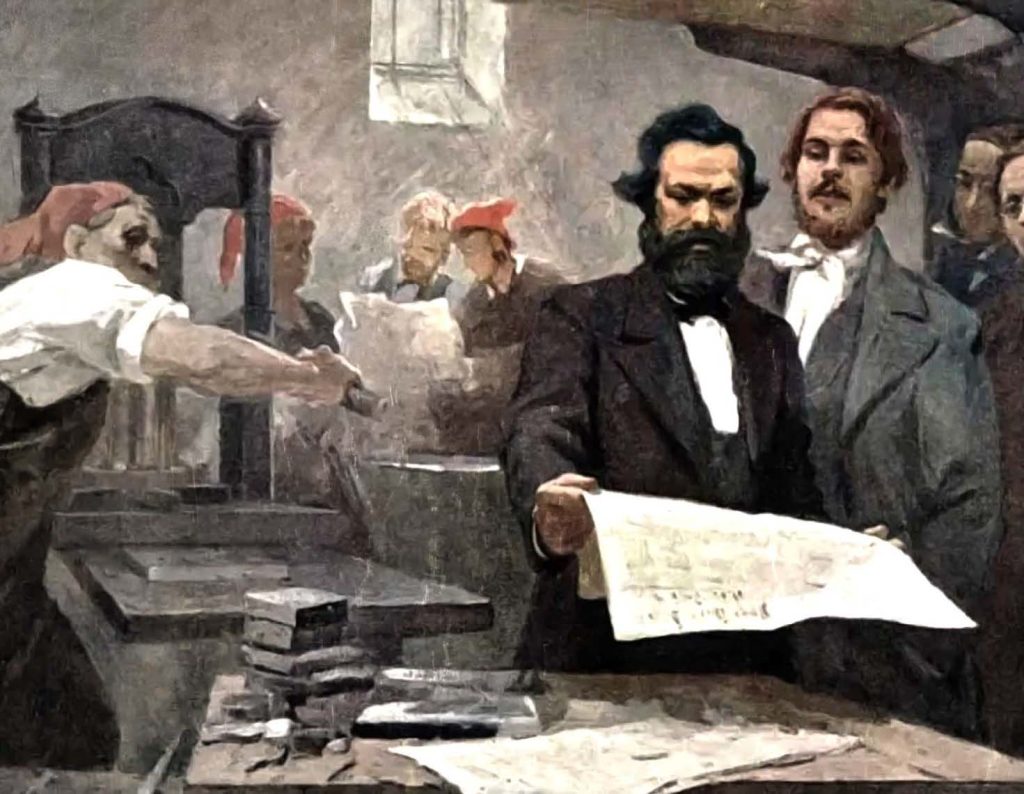

Marx et Engels rédigèrent le Manifeste du Parti communiste en février 1848. Il devint le manifeste fondateur de la Ligue communiste. Fondée le 1er juin 1847 à Londres, elle jaillit d’une fusion entre la Ligue des Justes et le Comité de correspondance communiste à Bruxelles, dans lequel Marx et Engels jouaient un rôle prédominant.

Engels coucha sur papier une première ébauche de programme, intitulée Projet de profession de foi communiste. Il rédigea une deuxième ébauche, entre octobre et novembre 1847, en vue du second congrès, qui prit le nom des Principes du communisme.

Cependant, Engels n’était pas certain que les Principes, rédigés sous la forme de questions-réponses, étaient adaptés pour servir de document fondateur à leur mouvement. Il écrivit à Marx le 24 novembre 1847 :

« Mon cher Marx […] réfléchis donc un peu à la Profession de foi. Je crois qu’il est préférable d’abandonner la forme du catéchisme et d’intituler cette brochure : Manifeste du Parti communiste. Comme il nous y faut parler plus ou moins d’histoire, la forme actuelle ne convient pas. »

C’est ainsi que le second congrès (29 novembre-8 décembre 1847) de la Ligue communiste confia à Marx et Engels la rédaction du Manifeste.

Le spectre du communisme

Le Manifeste s’ouvre sur les retentissantes paroles : « Un spectre hante l’Europe : le spectre du communisme ». Au moment même de sa publication en février 1848, la vieille Europe monarchique fut secouée par la plus grande vague de révolutions qu’elle n’eut jamais connu : le Printemps des peuples de 1848. Les masses laborieuses se soulevèrent contre la tyrannie et tentèrent de reprendre le contrôle de leur destinée.

À cette époque, les travailleurs salariés ne constituaient qu’une petite partie de la population. Ils n’avaient pas encore la force numérique, la conscience et l’organisation nécessaire pour renverser le capitalisme.

Mais qu’en est-il maintenant? La classe ouvrière forme la vaste majorité de l’humanité. Sans elle, rien n’est produit. Par la grève générale, elle peut paralyser toute l’économie.

Chaque jour que le capitalisme s’enlise dans la crise et que les patrons s’attaquent aux conditions de la classe ouvrière, de nouvelles couches de jeunes travailleurs prennent conscience de la nécessité de la révolution.

Au Canada, un sondage de 2023 de l’Institut Fraser montrait qu’un million de jeunes canadiens considèrent que le communisme est le système économique idéal. Aux États-Unis, c’est 20% des jeunes qui partagent cet avis.

« La bourgeoisie produit ses propres fossoyeurs », déclare le Manifeste. Le spectre du communisme est définitivement de retour, et la classe dirigeante commence à trembler.

Mais il nous manque l’organisation. La révolution socialiste ne sera victorieuse qu’à la condition que nous ayons bâti au préalable un parti communiste de masse à l’échelle mondiale. Marx et Engels avaient reconnu la nécessité de cette tâche, et avaient conclu le Manifeste en appelant à sa réalisation urgente. Cette tâche demeure encore aujourd’hui à accomplir.

L’Internationale communiste révolutionnaire est la seule force qui s’emploie sérieusement à construire un tel parti aujourd’hui. Les idées du marxisme, dont le Manifeste n’est qu’une introduction, vous offriront une vision profonde de notre monde comme aucune autre. Plus important encore, elles vous montreront comment le changer. Il revient cependant à chacun de nous de construire le parti qui pourra transformer ces idées en réalité.