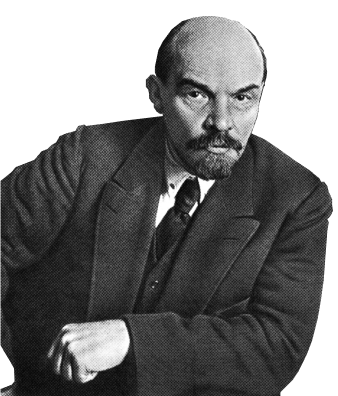

L’Internationale communiste révolutionnaire est fière de pouvoir retracer son héritage jusqu’aux quatre premiers congrès de l’Internationale communiste – l’organe mondial de la révolution prolétarienne, créé par Lénine en 1919.

Afin de contribuer à l’éducation des centaines de nouveaux militants qui rejoignent nos rangs aujourd’hui, nous publions ici un texte fantastique de Ted Grant, écrit en 1943 lorsque le Comintern a été dissous sans cérémonie par les staliniens en guise de concession à l’impérialisme.

Pour l’ICR, 2025 est « l’année Ted Grant », visant à faire connaître à un plus grand nombre de jeunes révolutionnaires les écrits de l’un des plus grands marxistes de tous les temps.

La Troisième Internationale a été officiellement enterrée. Elle quitte la scène de l’histoire de la façon la plus indigne et méprisable que l’on pourrait imaginer. À la hâte et sans consulter tous les partis adhérents ni leur base où que ce soit, sans aucune discussion ni décision démocratique, sous la pression de l’impérialisme américain, Staline a perfidement abandonné le Comintern.

Afin de comprendre comment cette organisation, qui a autrefois terrorisé et suscité la haine du monde capitaliste tout entier, a pu connaître une fin aussi peu glorieuse à sa merci, il est nécessaire de passer brièvement en revue l’ascension houleuse et le déclin encore plus houleux de l’Internationale. Le décret de dissolution n’est que la reconnaissance de ce que toutes les personnes bien informées savaient depuis longtemps, à savoir que le Comintern, en tant que vecteur du socialisme mondial, était mort et avait définitivement abandonné ses objectifs et ses buts initiaux. Sa fin avait été prédite et prévue depuis longtemps.

La Troisième Internationale est née de l’effondrement du capitalisme au cours de la dernière guerre. La révolution russe suscita une vague de ferveur révolutionnaire à travers la classe ouvrière du monde entier. Aux masses épuisées par la guerre, désillusionnées et aigries, elle apportait un message d’espoir, d’inspiration et de courage, montrant la voie à suivre pour sortir du chaos sanglant dans lequel le capitalisme avait plongé la société. Elle est née en conséquence directe de la trahison et de l’effondrement de la Deuxième Internationale qui avait appuyé les classes dirigeantes dans la dernière guerre.

L’effondrement de l’impérialisme et du capitalisme s’est manifesté par les révolutions en Allemagne, en Autriche, en Hongrie, et par les situations révolutionnaires en Italie, en France et même en Grande-Bretagne. Le spectre de la révolution socialiste planait sur toute l’Europe. Les mémoires et les écrits de presque tous les politiciens bourgeois de l’époque témoignent du désespoir et du manque de confiance de la bourgeoisie face au fait qu’elle avait perdu le contrôle de la situation. La social-démocratie a sauvé le capitalisme.

Les puissantes bureaucraties syndicales et socialistes se sont placées à la tête du mouvement des masses et l’ont détourné dans des canaux inoffensifs. En Allemagne, Noske et Scheidemann1 ont conspiré avec les junkers et les capitalistes pour détruire la révolution. Les soviets d’ouvriers, de soldats, de marins, de paysans et même d’étudiants, issus de la révolution de novembre 1918, détenaient le pouvoir. Les sociaux-démocrates l’ont rendu aux capitalistes.

Graduellement, lentement, pacifiquement, tel que le voulaient leurs conceptions théoriques, ils transformeraient le capitalisme en socialisme. En Italie, en 1920, les travailleurs se sont emparés des usines. Au lieu de guider les travailleurs vers la conquête du pouvoir, le Parti socialiste leur a ordonné de cesser les procédures « anticonstitutionnelles ». Il en fut de même dans toute l’Europe. Les résultats de ce programme sont évidents aujourd’hui : la pire tyrannie et la guerre la plus sanglante de l’histoire du capitalisme. Mais c’est précisément en raison de l’effondrement du socialisme international au sein de la Deuxième Internationale, qui avait trahi le marxisme, que la Troisième Internationale fut créée.

Dès le début de la dernière guerre (la Première Guerre mondiale), Lénine avait courageusement appelé à la création de la Troisième Internationale. L’Internationale fut officiellement inaugurée en mars 1919. Ses buts et ses objectifs déclarés étaient le renversement du capitalisme mondial et la construction d’une chaine mondiale de républiques socialistes soviétiques unies, qui se joindraient à l’URSS. Celle-ci n’était pas conçue comme une entité indépendante, mais était considérée comme une base de la révolution mondiale. Son destin serait déterminé et lié à celui de la révolution mondiale.

La formation de la Troisième Internationale mena rapidement à la création de puissants partis communistes dans les pays les plus importants du monde. En Allemagne, en France, en Tchécoslovaquie et ailleurs, on vit surgir des partis communistes comptant sur un membership de masse. En Grande-Bretagne, un petit parti communiste avec une influence considérable fut créé. Le succès éventuel de la révolution mondiale semblait assuré par la succession des évènements. Les partis communistes en Europe augmentaient progressivement en nombre et en influence au détriment de la social-démocratie.

La dernière guerre n’était parvenue à résoudre aucun des problèmes du capitalisme mondial. Elle les avait même aggravés. Le capitalisme s’était brisé à son « maillon le plus faible », pour reprendre les mots de Lénine. Les tentatives de destruction de la jeune République soviétique par les guerres d’intervention avaient complètement échoué. Le capitalisme allemand, le plus puissant d’Europe, se trouva dépouillé de ses ressources, d’une partie de son territoire, accablé par des paiements de réparation faramineux et, en général, placé dans une situation impossible. Les impérialistes britanniques et français, les « vainqueurs » de la dernière guerre mondiale, se retrouvèrent dans une situation qui n’était essentiellement pas beaucoup plus favorable.

Encouragées par la révolution russe, les masses coloniales et semi-coloniales se mettaient en mouvement et se préparaient à la révolte. À la maison, les masses étaient en mouvement et mécontentes, et la situation économique de l’impérialisme anglo-français s’était considérablement dégradée par rapport à celle du capitalisme japonais et américain. C’est dans ce contexte international que la crise éclata en Allemagne en 1923. L’Allemagne, avec sa grande capacité de production, était paralysée par les restrictions imposées par Versailles2 et devint ainsi le maillon le plus faible de la chaine du capitalisme mondial.

L’incapacité de l’Allemagne à payer les réparations de guerre entraîna l’invasion de la Ruhr par les capitalistes français. Ce fut la goutte de trop, et on assista à l’effondrement de l’économie allemande, et la bourgeoisie allemande tenta de rejeter le fardeau de la crise sur les épaules des travailleurs et des classes moyennes. La valeur du mark grimpa de 20 à 40 pour une livre sterling en janvier, à 5 millions en juillet et à 47 millions à la fin du mois d’août. Les masses allemandes indignées se tournèrent vers le communisme.

Comme le déclara Brandler, alors dirigeant du Parti communiste, lors de la réunion du comité exécutif du Comintern, « Il y avait des signes de la montée du mouvement révolutionnaire : nous avions temporairement la majorité des travailleurs derrière nous et, dans cette situation, nous pensions que, dans des circonstances favorables, nous passerions immédiatement à l’attaque… » Malheureusement, la direction de l’Internationale ne sut pas se montrer à la hauteur et saisir l’occasion. Le succès en Allemagne aurait inévitablement conduit à la victoire dans toute l’Europe. Mais comme en Russie en 1917, en Allemagne en 1923, des sections de la direction vacillèrent.

Staline, fidèle à son opportunisme organique, insista pour que le parti allemand soit « retenu » d’agir. Résultat, l’occasion favorable de prendre le pouvoir en Allemagne fut manquée et que les communistes allemands subirent une défaite. Pour des raisons similaires, la révolution en Bulgarie échoua également. Mais les défaites de la révolution en Europe causées par la faillite de la direction eurent inévitablement de graves conséquences. Comme Lénine l’avait écrit en 1917 en Russie, en insistant sur la nécessité de se préparer à l’insurrection : « Le succès de la révolution russe et mondiale dépend de deux ou trois jours de lutte. »

La défaite de la révolution mondiale et l’isolement de l’Union soviétique; l’arriération, l’épuisement et l’apathie des masses soviétiques après les années de guerres, de terribles privations et de souffrances au cours de la guerre civile et de l’intervention étrangère; leur désillusion et leur découragement à mesure que l’espoir de recevoir de l’aide des travailleurs de l’Europe s’éteignait; tous ces facteurs menèrent inévitablement à la réaction au sein de l’URSS.

Reflétant à l’époque, peut-être inconsciemment, les intérêts de la bureaucratie réactionnaire et conservatrice qui commençait tout juste à s’élever au-dessus des masses soviétiques, Staline présenta pour la première fois en 1924 la théorie utopique et anti-léniniste du « socialisme dans un seul pays ». Cette « théorie » découlait directement de la défaite subie par la révolution en Allemagne. Elle marquait un tournant par rapport aux principes de l’internationalisme révolutionnaire sur lesquels la révolution russe se fondait et sur lesquels l’Internationale communiste avait été créée.

Staline, lors des funérailles de Lénine en janvier 1924, par habitude, suivant la tradition de la révolution russe, déclara : « En nous quittant, le camarade Lénine nous a enjoint à demeurer fidèles à l’Internationale communiste. Nous te jurons, camarade Lénine, de consacrer notre vie à l’élargissement et au renforcement de l’union des travailleurs du monde entier, l’Internationale communiste. » À cette époque, il n’avait pas la moindre idée d’où la théorie du socialisme dans un seul pays conduirait l’Union soviétique et le Comintern.

L’histoire du Comintern depuis cette époque a été largement liée aux politiques fluctuantes de la bureaucratie de l’URSS. Lénine insistait sur le lien entre le destin de l’Union soviétique et celui de la classe ouvrière mondiale, et principalement celui de son avant-garde, le Comintern. Même le serment de l’Armée rouge engageait les soldats rouges à être loyaux envers la classe ouvrière internationale. En effet, l’Armée rouge n’était pas considérée comme une force « nationale » indépendante, mais comme l’un des instruments de la révolution mondiale.

Bien entendu, tout cela a depuis longtemps été changé par Staline. Trotsky, en collaboration avec Lénine – celui-ci, dans ses dernières années, était inquiet devant l’évolution de la situation – avait déjà entamé la lutte contre la bureaucratisation du Parti bolchevique et de l’État soviétique en 1923. Lénine avait déjà sonné l’alarme devant le danger de dégénérescence qui menaçait l’État soviétique.

Sur fond de réaction croissante, tant au niveau national qu’international, la lutte entre les internationalistes et les Thermidoriens3 entra dans une phase aiguë. Trotsky, en alliance avec Lénine, avait exigé le rétablissement d’une démocratie complète au sein du Parti bolchevique et des soviets. Lénine, dans la poursuite de cet objectif, avait réclamé la destitution de Staline du poste de secrétaire général du parti, car il était devenu le point de convergence autour duquel la bureaucratie se cristallisait.

Après la mort de Lénine, la « troïka » composée de Zinoviev, Kamenev4 et Staline obtint du Comité central qu’il ne tienne pas compte de l’avis de Lénine. Elle entama une campagne contre les idées de Lénine défendues par Trotsky, avec l’invention fallacieuse de la légende du « trotskisme ». Le destin du Comintern était lié à celui du Parti bolchevique d’Union soviétique qui, par son prestige et son expérience, était naturellement la force dominante de l’Internationale.

Le passage de la politique de la révolution mondiale à celle du socialisme dans un seul pays exprimait un net virage à droite du Comintern. En Russie, Zinoviev et Kamenev furent contraints de s’opposer à la politique anti-marxienne développée par Staline. Ils furent poussés à s’allier avec Trotsky et ses partisans. Staline, avec Boukharine, s’opposa à la politique d’industrialisation de la Russie par le biais d’une série de plans quinquennaux, tels que suggérés par l’Opposition de gauche dirigée par Trotsky. C’est lors de la réunion de plénière du Comité central en avril 1927 qu’il lança son célèbre aphorisme : « tenter de construire la centrale hydroélectrique du Dniepr serait l’équivalent d’un moujik5 qui achète un gramophone au lieu d’une vache ».

Fin 1927, lors de la préparation du quinzième congrès du Parti, dont la tâche était d’expulser l’Opposition de gauche, Molotov répéta à plusieurs reprises : « Nous ne devons pas tomber dans les illusions des paysans pauvres sur la collectivisation des masses. Dans les circonstances actuelles, ce n’est plus possible. » En Russie, la politique consistait à laisser aux koulaks (les paysans riches) et aux nepmen (les capitalistes des villes – dont le nom dérive de la Nouvelle politique économique de 1921) toute la latitude nécessaire pour se développer économiquement. Cette politique était parfaitement illustrée par le slogan lancé par Boukharine, avec le soutien total de Staline, à l’intention de la paysannerie : « Enrichissez-vous! »

La politique du Comintern était désormais poussée très loin à droite, Staline se préoccupant de trouver des alliés pour « défendre l’Union soviétique contre toute attaque ». Le Comintern était déjà réduit au rôle de garde-frontière. Les désaccords au sein du Parti bolchevique et de l’Internationale éclatèrent sur la question de la révolution chinoise et de la situation en Grande-Bretagne. En Chine, au cours des années 1925-1927, la révolution poussait les millions de personnes en Asie à l’action. Le Comintern, au lieu de s’appuyer sur les ouvriers et les paysans pour mener à bien la révolution, conformément à la politique léniniste en Russie, préféra s’appuyer sur les capitalistes et les généraux chinois.

L’Opposition de gauche mit en garde contre les conséquences de cette politique. Le Parti communiste chinois était le seul parti ouvrier en Chine et exerçait une influence dominante sur la classe ouvrière; la paysannerie attendait de l’exemple russe qu’il lui montre la voie à suivre pour mettre fin à ses souffrances séculaires aux mains des propriétaires terriens en s’emparant de la terre. Mais le Comintern refusa obstinément d’emprunter la voie de l’indépendance de classe. Pourtant, Lénine avait insisté qu’il s’agissait d’un élément essentiel de la politique communiste à l’égard des révolutions démocratiques bourgeoises et anti-impérialistes en Orient.

Pendant ce temps, une politique similaire était menée en Grande-Bretagne, où la radicalisation des masses s’intensifiait. Pour lutter contre l’intervention contre l’Union soviétique, les syndicats russes ont conclu un accord avec le Conseil général de la Confédération des syndicats (TUC). La tendance aux développements révolutionnaires en Grande-Bretagne était illustrée par le fait qu’un million de membres, soit un quart des syndiqués, étaient organisés dans le « Minority Movement »6. Trotsky, analysant la situation en Grande-Bretagne, avait prédit le déclenchement d’une grève générale.

La tâche du Parti communiste et de l’Internationale communiste aurait dû être de préparer les travailleurs à l’inévitabilité d’une trahison de la part de la direction syndicale. Au lieu de cela, ils ont semé des illusions dans l’esprit des travailleurs, d’autant plus que les bureaucrates syndicaux utilisaient leur accord avec les syndicats russes [le Comité anglo-russe], dont ils utilisaient le prestige pour se couvrir. Après la trahison de la grève générale de 1926 par la bureaucratie syndicale, Trotsky demanda que les syndicats russes rompent leurs relations avec le TUC. Staline et le Comintern refusèrent de le faire.

Après avoir utilisé le Comité anglo-russe aussi longtemps que nécessaire, plus d’un an après la grève générale, c’est la direction des syndicats britanniques qui coupa les ponts. Le Comintern hurla qu’il avait été trahi. Mais pendant ce temps, le jeune Parti communiste de Grande-Bretagne, qui aurait dû attirer de larges couches dans ses rangs à la suite de ces grands évènements, fut paralysé et désorienté par la politique de l’Internationale, se trouva complètement discrédité et perdit de son influence parmi les masses. Dans ce qui peut sembler paradoxal à première vue, les nouvelles défaites de l’Internationale, dues directement à la politique de Staline et de la bureaucratie, renforcèrent le pouvoir de la bureaucratie au sein de l’Union soviétique.

Les masses soviétiques furent encore plus découragées et désillusionnées par ces nouvelles défaites du prolétariat international, ce qui affaiblit encore davantage leur moral. Les défaites, qui étaient la conséquence directe de la politique de Staline et de la bureaucratie, renforcèrent encore leur emprise sur l’Union soviétique. L’Opposition de gauche, dirigée par Trotsky, qui avait correctement analysé et prévu ces développements, fut expulsée du Parti bolchevique et de l’Internationale.

Les résultats de la politique de Staline commencèrent à se manifester avec la croissance alarmante de la force et de l’influence des koulaks et des nepmen. L’Union soviétique se trouvait alors au bord du désastre. Dans la panique et l’effroi, Staline et la bureaucratie furent contraints d’adopter une caricature de la politique pour laquelle Trotsky et ses camarades avaient été expulsés. En Russie, les plans quinquennaux, que Staline avait combattus avec force, furent mis en œuvre.

C’est grâce à cette production planifiée que l’Union soviétique obtint ses plus grands succès, et c’est sur elle que l’URSS s’appuie en temps de guerre aujourd’hui. Entretemps, le virage désordonné à gauche en politique intérieure se traduisit par un même virage à l’échelle internationale. Staline s’était gravement brûlé les doigts en tentant de s’appuyer sur les éléments capitalistes en Chine et d’apaiser la social-démocratie. Il donnait désormais à l’Internationale une direction diamétralement opposée. En violation de ses statuts, l’Internationale ne tint aucun congrès pendant quatre ans. Un nouveau congrès fut convoqué [en 1928], au cours duquel on présenta officiellement le programme de l’Internationale communiste. Le congrès proclama également la fin de la stabilité capitaliste et le début d’une dénommée « troisième période ». Celle-ci devait marquer l’effondrement final du capitalisme mondial. Parallèlement, selon la théorie alors célèbre (mais aujourd’hui reléguée aux oubliettes) de Staline, la social-démocratie était censée s’être transformée en « social-fascisme ». Aucun accord n’était désormais possible avec les « sociaux-fascistes », qui constituaient le principal danger pour la classe ouvrière et devaient être détruits.

C’est précisément durant cette période que la récession sans précédent de 1929-1933 toucha le monde entier. L’Allemagne fut particulièrement touchée. Les travailleurs allemands furent plongés dans une situation de dégradation et de misère et les classes moyennes ruinées. Le nombre de chômeurs allemands ne cessa d’augmenter jusqu’à atteindre huit millions au plus fort de la crise. La classe moyenne, qui n’avait rien obtenu de la révolution de 1918, déçue par l’échec des communistes à prendre le pouvoir en 1923, rongée par l’angoisse et le désespoir, commença à chercher une solution à ses problèmes ailleurs.

Subventionnés et financés par les capitalistes, les fascistes commencèrent à gagner une base de masse en Allemagne. Lors des élections de septembre 1930, ils obtinrent près de six millions et demi de voix. Malgré leur expulsion de l’Internationale communiste, Trotsky et ses partisans se considéraient toujours comme faisant partie de celle-ci et demandaient avec insistance de pouvoir revenir dans ses rangs. En même temps, ils critiquaient sévèrement la théorie suicidaire qui avait été adoptée par le Comintern. À la place, ils exigeaient un retour à la politique léniniste réaliste du front unique7 comme moyen de gagner les masses, dans l’action et sur la base de leur propre expérience, au communisme.

Avec la victoire d’Hitler aux élections, Trotsky tira la sonnette d’alarme. Dans un tract intitulé Le tournant de l’Internationale Communiste et la situation en Allemagne, il donna le signal d’une campagne menée pendant trois ans par l’Opposition de gauche internationale du Comintern – soit le nom des trotskistes à cette époque. En Allemagne, en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, dans la lointaine Afrique du Sud et dans tous les pays où ils avaient des groupes, les trotskistes appelèrent le Parti communiste allemand à lancer une campagne en faveur d’un front uni avec les sociaux-démocrates pour empêcher Hitler d’arriver au pouvoir.

Suivant les instructions et les ordres directs de Staline et du Comintern, le Parti communiste allemand dénonça cette politique, la qualifiant de « social-fasciste » et contre-révolutionnaire. Le parti lutta avec insistance contre la social-démocratie en tant qu’« ennemi principal » de la classe ouvrière, affirmait qu’il n’y avait pas de différence entre la démocratie et le fascisme. En septembre 1930, le Rote Fahne, l’organe du Parti communiste allemand, écrivit : « La nuit dernière a été le plus grand jour de Herr Hitler, mais la soi-disant victoire électorale des nazis est le début de la fin. »

Pendant toutes ces années, le Comintern poursuivit son cours fatal. Lorsque Hitler organisa un référendum en 1931 pour chasser le gouvernement social-démocrate de Prusse, à l’insistance directe de Staline et du Comintern, les communistes allemands votèrent avec les nazis contre les sociaux-démocrates. Aussi tard qu’en mai 1932, le Daily Worker britannique se permit de dénoncer fièrement les trotskistes pour leur politique en Allemagne : « Il est significatif que Trotsky se soit prononcé en faveur d’un front uni entre les partis communiste et social-démocrate contre le fascisme. Il ne pourrait y avoir d’orientation plus préjudiciable et contre-révolutionnaire. »

Durant cette période, Trotsky écrivit quatre brochures et des dizaines d’articles et de manifestes; partout dans le monde, les trotskistes utilisèrent toutes les avenues pour faire pression sur le Comintern afin qu’il modifie sa politique, mais en vain. En janvier 1933, Hitler prit le pouvoir sans la moindre opposition organisée dans un pays qui comptait sur la classe ouvrière la mieux organisée au monde et où le parti communiste était le plus puissant, hormis la Russie.

Pour la première fois dans l’histoire, la réaction a pu conquérir le pouvoir sans aucune résistance de la part de la classe ouvrière. Le Parti communiste allemand comptait six millions de supporteurs, la sociale-démocratie en comptait huit millions – ensemble, ils constituaient la force la plus puissante d’Allemagne. Par cette trahison, le Parti communiste allemand fut condamné à jamais.

Mais le Comintern fut loin de reconnaître la nature de la catastrophe. Au contraire, il approuva solennellement la politique du Parti communiste allemand et de l’Internationale comme ayant été parfaitement correcte. Une organisation qui ne sait pas tirer les leçons de l’histoire est condamnée. En tant que force pour le socialisme mondial, l’Internationale communiste était morte. L’Opposition de gauche internationale s’en détacha et proclama la nécessité d’une nouvelle Internationale. Mais ce qui était évident pour l’avant-garde qui avait abandonné la tentative de réformer le Comintern ne pouvait l’être pour les masses. Seuls de grands évènements pourraient le leur apprendre.

L’Internationale communiste poursuivit cette politique erronée jusqu’en 1934. Lorsque les fascistes français, encouragés par les succès du fascisme en Autriche et en Allemagne, organisèrent des manifestations armées pour renverser le gouvernement libéral et le parlement, le Parti communiste donna l’ordre de manifester avec eux. Mais à ce moment, le danger qu’Hitler représentait pour l’Union soviétique était devenu évident pour tout le monde. Staline et la bureaucratie furent pris de panique. Méprisant et cynique quant à la capacité du Comintern à être un instrument de la révolution mondiale, Staline le convertit plus ouvertement en un instrument de la politique étrangère russe.

Dans la société de classe, une organisation qui cesse de représenter la classe ouvrière tombe inévitablement sous la pression et l’influence de la bourgeoisie. Staline, à la recherche d’alliés, fit appel à la bourgeoisie de Grande-Bretagne et de France. La politique du « Front populaire » fut lancée et approuvée lors du dernier congrès de l’Internationale, en 1935. Cette politique de coalition avec les capitalistes libéraux est une politique contre laquelle Lénine lutta toute sa vie. Elle représentait une nouvelle étape dans la dégénérescence du Comintern et du premier État ouvrier.

Avec la montée d’Hitler, toujours grâce aux politiques de Staline, la mainmise de la bureaucratie sur l’Union soviétique se renforça davantage. La caste bureaucratique se détacha toujours plus des masses soviétiques et elle accrut son pouvoir. Mais cette dégénérescence progressive fut aussi ponctuée de changements qualitatifs. D’une simple incapacité à assurer autre chose que des défaites à la classe ouvrière mondiale, le stalinisme devint opposé à la révolution ouvrière dans d’autres pays. Les procès de Moscou, l’assassinat des vieux bolcheviques, les purges, le meurtre et l’exil de dizaines de milliers des meilleurs travailleurs communistes russes achevèrent la contre-révolution stalinienne au sein de l’Union soviétique.

Les évènements de France et d’Espagne8 sont encore frais dans la mémoire de tous les révolutionnaires. Le Comintern a joué le rôle principal dans la destruction de la révolution qui aurait pu s’y accomplir. En effet, il a agi comme l’avant-garde active de la contre-révolution. Les défaites de la classe ouvrière mondiale ont inévitablement conduit à la nouvelle guerre mondiale. Ironiquement, cette guerre fut déclenchée par un pacte entre Hitler et Staline. Staline porta ainsi de nouveaux coups à la classe ouvrière mondiale et au Comintern. Dans une autre de ses acrobaties, Staline menait alors une campagne pour la paix dans l’intérêt d’Hitler, habilement déguisée en politique « révolutionnaire ».

Comme l’avait anticipé Trotsky dans sa prédiction de l’accord entre Staline et Hitler dans un article écrit en mars 1933 :

« Le trait fondamental de la politique internationale de Staline ces dernières années a été celui-ci : il monnaye le mouvement ouvrier, comme il monnaye son pétrole, son manganèse et d’autres marchandises. Il n’y a pas là un iota d’exagérations. Staline considère les sections de l’I.C. dans les différents pays et la lutte de libération des nations opprimées comme une menue monnaie d’échange dans les marchés qu’il passe avec les puissances impérialistes. Quand il a besoin de l’aide de la France, il soumet le prolétariat français à la bourgeoisie radicale. Quand il doit soutenir la Chine contre le Japon, il soumet le prolétariat chinois au Kuomintang. Que ferait Staline dans l’éventualité d’un accord avec Hitler? Hitler, à coup sûr, n’a pas particulièrement besoin de l’assistance de Staline pour étrangler le parti communiste allemand. L’extrême faiblesse de ce dernier est en outre le résultat de toute sa politique antérieure. Mais il est tout à fait vraisemblable que Staline accepterait de couper tous les subsides destinés au travail illégal en Allemagne. C’est là une des concessions les plus mineures qu’il aurait à faire et il serait tout disposé à la faire. On peut également prévoir que la campagne bruyante, hystérique et creuse contre le fascisme menée par l’I.C. au cours de ces dernières années, va être mise en sourdine. »

Cette politique de Staline et le « cadavre puant » du Comintern furent irrémédiablement ruinés lors de l’invasion de l’Union soviétique par les nazis. Le Comintern dut faire volte-face et se transformer à nouveau en paillasson pour Roosevelt et l’impérialisme britannique. Mais la dépendance accrue de Staline à l’égard des impérialismes américain et britannique s’est accompagnée d’une pression accrue de la part des « alliés » capitalistes. L’impérialisme américain, en particulier, exigeait la fin du Comintern comme garantie finale contre le danger d’une révolution sociale en Europe après la chute de Hitler.

La longue imposture a maintenant pris fin. Staline a dissous le Comintern dégénéré. Ce faisant, il annonce ouvertement qu’en ce qui concerne le reste du monde, il se range du côté de la contre-révolution capitaliste. Mais les impérialistes, en forçant Staline à faire ce marché en échange de concessions et de compromis de leur part, n’ont pas compris les conséquences qui en découleront. Cela n’empêchera pas l’avènement de nouvelles révolutions dans le monde. En moins de deux décennies depuis le début de sa dégénérescence, le Comintern a ruiné de nombreuses situations favorables dans de nombreux pays.

Les décennies à venir seront le théâtre de nombreuses révolutions avec l’effondrement du capitalisme. Même l’époque tumultueuse de l’entre-deux-guerres semblera relativement tranquille comparée à la période qui s’annonce. Sur ce fond de tempêtes et de bouleversements, un véritable instrument de révolution mondiale sera créé. Ce qui a manqué aux travailleurs au cours des dernières décennies, en dehors de la Russie, c’est un parti bolchevique ouvrier et une direction bolchevique. Les beaux jours du Comintern de 1917-1923 reviendront. La croissance de l’appui aux idées du marxisme au niveau international, basée sur les traditions du bolchevisme, la riche expérience du passé et l’apprentissage des leçons des défaites de la classe ouvrière, peut à nouveau conduire les opprimés au renversement du capitalisme et à la victoire d’une république socialiste mondiale.

- Dirigeants de l’aile droite du SPD. Gustav Noske, en tant que ministre de la Guerre, organisa la répression du soulèvement des travailleurs allemands de janvier 1919 et approuva l’assassinat de Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht. Philipp Scheidemann devint chancelier en 1919. Les Junkers étaient des aristocrates prussiens réactionnaires qui ont dominé l’armée et la fonction publique jusque dans les années 1930. ↩︎

- Le traité de Versailles, signé en 1919, imposa des conditions sévères à l’Allemagne à la fin de la Première Guerre mondiale. ↩︎

- De « Thermidor » : terme utilisé pour décrire la réaction politique, mais sans contre-révolution sociale. Dérivé d’une analogie avec le changement de pouvoir dans la révolution française au mois de Thermidor (juillet) 1794, lorsque les Jacobins radicaux dirigés par Robespierre furent renversés par un coup d’État de droite, tout en laissant intacts les acquis fondamentaux de la révolution sociale (capitaliste). Les « Thermidoriens » sont donc des partisans de la réaction politique en Russie. ↩︎

- Grigori Zinoviev et Lev Kamenev étaient de vieux bolcheviks. Le premier fut le premier président de l’Internationale communiste, le second fut un temps adjoint de Lénine. Tous deux s’opposaient à la prise de pouvoir par les Soviets en octobre 1917. Plus tard, avec Staline, ils bloquèrent la mise en œuvre et nièrent l’existence du testament de Lénine, qui demandait la destitution de Staline de son poste de secrétaire général. Tous deux ont été exécutés lors des procès de Moscou de 1936. ↩︎

- Terme russe pour « paysan ». ↩︎

- Organisation qui rassembla la gauche des syndicats britanniques dans les années 1920. Le mouvement fut initié et largement dirigé par le Parti communiste. ↩︎

- Le front uni était conçu comme un accord temporaire entre les organisations de masse des travailleurs, pour une action sur des questions spécifiques, sans toucher à leurs programmes respectifs indépendants. ↩︎

- Référence aux gouvernements de front populaire élus en Espagne en février 1936 et en France en juin 1936. Comme en Espagne, les travailleurs français entrèrent immédiatement en action, occupant les usines et créant des comités ouvriers. Dans les deux pays, le gouvernement de front populaire joua un rôle de briseur de grève, ouvrant en Espagne la voie au soulèvement fasciste de Franco en juillet 1936. ↩︎