La Révolution russe a mené à une révolution correspondante dans chaque forme d’art – surtout dans le cinéma. Sous les débuts de l’Union soviétique, le cinéma russe a avancé rapidement pour devenir un phare du cinéma mondial et a transformé le médium pour toujours.

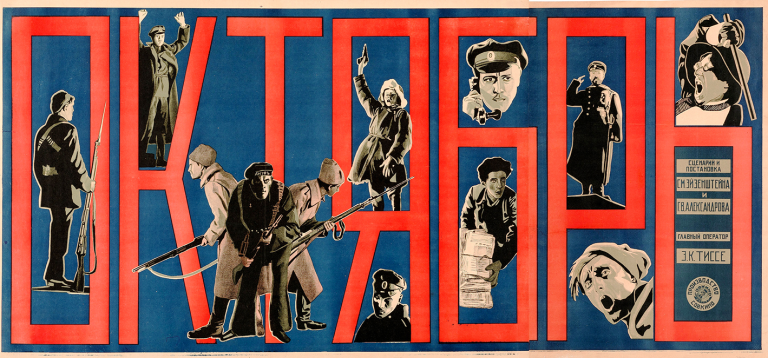

De tous les films créés durant cette période, l’un des plus grands est Octobre, réalisé par Sergei Eisenstein. Non seulement s’agit-il d’une représentation magistrale de la révolution, mais il constitue l’un des meilleurs exemples de l’incroyable innovation du cinéma soviétique des premières heures.

La Révolution russe et l’art

Après la révolution, le Parti bolchevik a consacré beaucoup d’efforts à mettre la culture à la disposition des masses ouvrières et paysannes. Il a levé l’extrême censure qui existait sous l’autocratie, a rendu publiques les grandes collections d’art et a créé plusieurs nouvelles institutions pour promouvoir les arts.

Pendant cette période, les artistes avaient un degré de liberté et de soutien qui aurait été impensable sous l’ancien régime. Conséquemment, pratiquement toutes les formes d’art se sont épanouies. Il y a eu de grands peintres, comme El Lissitzky et Malevitch, de grands écrivains comme Maïakovski, et, bien sûr, de grands cinéastes.

Eisenstein lui-même était un produit de ce contexte. Il a commencé à travailler pour des troupes de théâtre subventionnées par l’État en 1920 et a rapidement gravi les échelons. Il a ensuite été mandaté en 1924 par Goskino, le Comité d’État de l’URSS pour le cinéma, pour créer son premier long métrage, La Grève.

Koulechov et le montage

À l’époque de la révolution, le cinéma était encore un médium assez nouveau qui était en train de développer ses propres conventions. Les cinéastes soviétiques souhaitaient élaborer un langage artistique pour le cinéma qui était distinct du théâtre et de la littérature.

Dans les premiers jours de l’État soviétique, durant la guerre civile, les pellicules vierges étaient très rares. Cela a poussé les cinéastes à expérimenter avec des pellicules déjà utilisées pour essayer de faire des films à partir d’enregistrements préexistants.

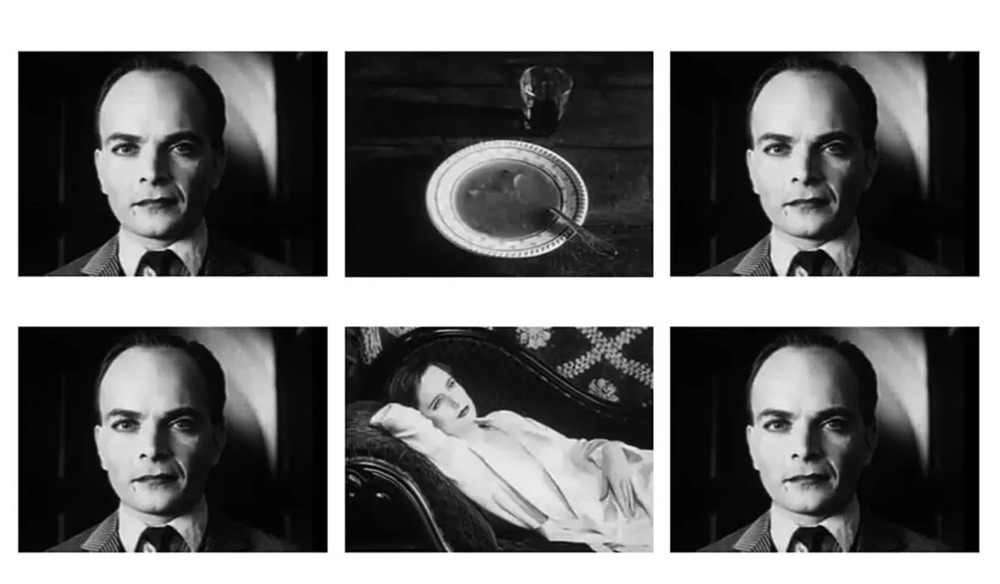

C’est de là qu’est née la contribution la plus célèbre de l’Union soviétique au cinéma : la théorie du montage. Des cinéastes travaillant sous Lev Koulechov ont découvert que la signification d’un plan est grandement influencée par les images qui l’entourent.

Dans son expérience la plus célèbre, Koulechov prend un plan fixe d’un homme avec une expression neutre et l’assemble avec une série d’images différentes – un bol de soupe, une femme qui se prélasse, et un cercueil ouvert. De cette façon, il tire une série d’émotions différentes – la faim, le désir, et le chagrin – d’une seule et même expression faciale.

L’« effet Koulechov » est immédiatement devenu un pilier du cinéma soviétique, et on peut l’observer dans pratiquement tous les films réalisés depuis.

La dialectique chez Eisenstein

Eisenstein a pris ce concept et l’a élaboré en l’imprégnant d’une compréhension du matérialisme dialectique, la perspective philosophique du marxisme.

Le principe de base de la dialectique est que tout existe dans un état de mouvement constant, et que le mouvement lui-même est créé par la contradiction. Dans tous les domaines de l’existence, nous voyons l’interpénétration de forces apparemment opposées. Les atomes sont liés par des forces négatives et positives opposées. Les organismes vivants se débarrassent constamment de cellules mortes. Et l’histoire est propulsée par la lutte de classes économiques concurrentes.

Eisenstein soulignait que tout art contient des contradictions, et que c’est ce conflit qui crée le plaisir et la signification. Par exemple, le rythme musical est créé par la contradiction entre les notes et les intervalles de silence.

Le montage est un autre exemple de dialectique dans l’art. Eisenstein expliquait que la signification dans le cinéma est créée « par la collision de plans indépendants – des plans même opposés l’un à l’autre ».

Par la manipulation consciente de ce processus, il a constaté qu’il était possible de communiquer des idées plus abstraites que ce qui peut être représenté littéralement. Il voyait le montage comme un moyen de libérer le film de ses limitations techniques et de l’élever à un niveau supérieur. Il pensait même pouvoir faire un film qui expliquerait Le Capital de Marx en utilisant cette méthode – bien qu’il n’ait jamais eu la chance de mettre cette idée en pratique.

La révolution et les masses

Le montage d’Eisenstein atteint sa forme la plus élevée dans Octobre. Avec 3200 plans uniques, le film est riche en symbolisme et en métaphores. Il est remarquable qu’il parvienne à en exprimer autant uniquement à travers des images.

La révolution n’y est pas dépeinte comme le fait d’individus, comme le font les historiens bourgeois. Au lieu de suivre des personnages individuels, Octobre suit la lutte de différentes classes. Ceci est représenté par la mise en opposition de symboles.

Des fusils, des faucilles et des machines sont utilisés comme un raccourci visuel pour les masses révolutionnaires : les soldats, les paysans et la classe ouvrière. D’autre part, la classe dirigeante est dépeinte presque comme une caricature. On voit des hommes bourgeois avec des hauts-de-forme et des monocles, et des femmes avec des ombrelles élégantes.

La symbolique religieuse est constamment associée à la symbolique représentant l’autocratie. Cela communique le rôle réactionnaire de l’Église russe, qui a soutenu la monarchie contre la révolution jusqu’au bout.

Typique des premiers films d’Eisenstein, il n’y a pas de personnage principal. Son montage rapide nous permet de nous concentrer sur les actions de plusieurs individus à la fois et de voir comment elles s’entrecroisent.

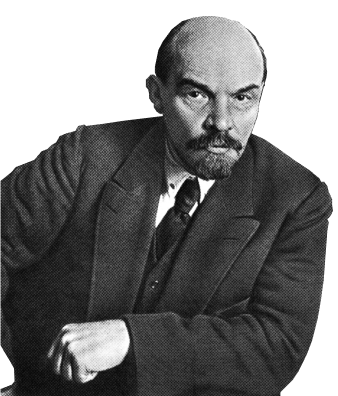

Lénine est dépeint comme le leader de la révolution, mais il n’est à l’écran que quelques minutes. Cela est fidèle à son rôle réel, non pas comme instigateur de la révolution, mais comme son guide. Nous passons la majeure partie du temps avec les innombrables héros anonymes de la révolution qui ont réalisé le travail sur le terrain. S’il y a un protagoniste, c’est le prolétariat russe, mené par les Bolcheviks.

Il y a une inexactitude historique dans Octobre : la manière dont Eisenstein dépeint la prise du Palais d’Hiver comme une grande bataille décisive. En réalité, l’événement fut bien moins spectaculaire. Cependant, la scène communique une vérité plus profonde. Elle montre les masses d’ouvriers et de soldats, franchissant les portes du palais comme une marée. Ils déferlent dans les couloirs du pouvoir, détruisant les ornements de l’ancien régime. La scène est un microcosme de ce qui s’est réellement passé en Russie à une échelle plus grande et plus générale.

Kerenski et Kornilov

L’une des meilleures scènes du film dépeint le conflit entre Kerenski et Kornilov, les principaux contre-révolutionnaires de 1917. Cette séquence capture toutes les meilleures qualités du travail d’Eisenstein.

Quand on voit Kerenski pour la première fois, on le voit gravir les escaliers du Palais d’Hiver, illustrant son ascension réactionnaire au pouvoir. On alterne entre lui, une statue de Napoléon, et des plans d’un paon mécanique. Cela révèle le vrai caractère de Kerenski : un aspirant dictateur arrogant et prétentieux.

Alors que Kerenski s’émerveille devant les richesses laissées par le Tsar, on passe à Kornilov préparant son coup d’État, puis de nouveau à Napoléon. L’un prétend se battre pour la démocratie, l’autre pour Dieu et la monarchie. Mais Eisenstein nous révèle qu’ils sont essentiellement pareils, tant sur le plan de leurs intérêts de classe que de leurs caractères personnels.

Ensuite, on passe à une statue tarabiscotée de Jésus, renforçant encore l’association entre l’Église et la réaction politique. Cette image de Jésus se fond ensuite lentement en toute une série de différentes icônes religieuses. On voit d’abord des dieux hindous, aztèques et shinto, et finalement, des plans d’idoles préhistoriques en bois. Eisenstein nous amène à la conclusion que toute religion est essentiellement la même : un produit d’une époque où les humains avaient une connaissance extrêmement limitée et devaient inventer des dieux pour expliquer le monde.

Plus tard, des plans de Kerenski et Kornilov sautent à un plan de deux Napoléon se défiant du regard. Puis, on passe de cela aux deux poupées de bois vues plus tôt.

Ici, Eisenstein communique une idée très profonde. La religion, la dictature, et, en fin de compte, la domination de classe elle-même sont tous des produits d’une époque plus primitive de l’histoire humaine. Quand les travailleurs prendront le pouvoir, ils balayeront cette arriération. Les forces pour lesquelles Kerenski et Kornilov se battent sont condamnées à être laissées pour compte par l’histoire.

On voit ensuite des travailleurs fraterniser avec les troupes de Kornilov. Elles sont gagnées par les slogans des Bolcheviks et dansent pour célébrer la révolution. Les forces de la contre-révolution fondent comme neige au soleil. Kornilov est arrêté et on trouve Kerenski effondré sur son lit, démoralisé et impuissant.

On revient aux deux statues de Napoléon vues plus tôt – sauf que maintenant, elles sont détruites. À partir de ce moment, le vrai pouvoir est entre les mains des travailleurs, et on les observe commencer à préparer une insurrection.

Cette séquence n’est qu’un exemple de ce qui fait d’Octobre un chef-d’œuvre. Dans des scènes comme celle-ci, Eisenstein capture magnifiquement tout le poids émotionnel et historique de la révolution grâce au langage artistique unique du montage cinématographique.

Comme l’a dit Anatoli Lounatcharski : « À l’aide d’une méthode de construction originale, Eisenstein a réussi non pas simplement, pour ainsi dire, à raconter les événements d’Octobre en prose mais à le transformer en un vrai poème. »

Le capitalisme et l’âme du cinéma

Près de 100 ans après sa sortie, Octobre reste toujours aussi frais et captivant. Eisenstein réussit à en exprimer davantage grâce au médium du cinéma muet que la plupart des films modernes à gros budget avec le son et des effets spéciaux à plusieurs millions de dollars.

En fait, il semble de plus en plus rare que les films qui paraissent aujourd’hui essaient de dire quoi que ce soit d’important. De grands films sortent encore de temps en temps, mais ils sont ensevelis sous des montagnes d’inepties commerciales.

On peut largement blâmer le marché capitaliste pour cela. Quand les films sont produits comme des marchandises, la logique du profit les pousse à viser le plus petit dénominateur commun. L’innovation est étouffée dans cet environnement.

Mais c’est plus profond qu’une simple question financière. C’est aussi l’esprit du temps qui entrave le développement artistique. Même les films qui sont techniquement novateurs ont tendance à véhiculer des idées superficielles. Le capitalisme aujourd’hui n’inspire que la dépression et le cynisme. Qui a la motivation de produire quelque chose de nouveau et d’excitant quand la plupart des gens aujourd’hui ne croient même pas qu’ils ont un avenir?

La révolution d’Octobre a libéré l’art et a donné à chacun l’occasion de s’exprimer. Mais elle a aussi incité les gens à utiliser cette liberté au maximum. Chaque individu se sentait directement impliqué dans la création d’un nouveau monde. Les artistes de l’époque sentaient que c’était leur devoir de décrire ces changements et de fournir à cette nouvelle société de la beauté et de la créativité.

Nous devons reproduire Octobre et abolir le capitalisme à nouveau. Sous le communisme, l’art sera libéré du profit et nous déchaînerons une vague de créativité humaine sans précédent.